Те, кто был с нами давно, отлично знают, как мы любим писать статьи, а ещё знают, что мы всей душой ненавидим выкладывать их стенку. Связано это с тем, что площадка, где вы нас читаете, банально не предназначена для публикации больших массивов текста. Даже её создатели в глубине души понимают, что функции их сайта ограничены, что заставить подписчиков перейти в саму статью порой просто невозможно.

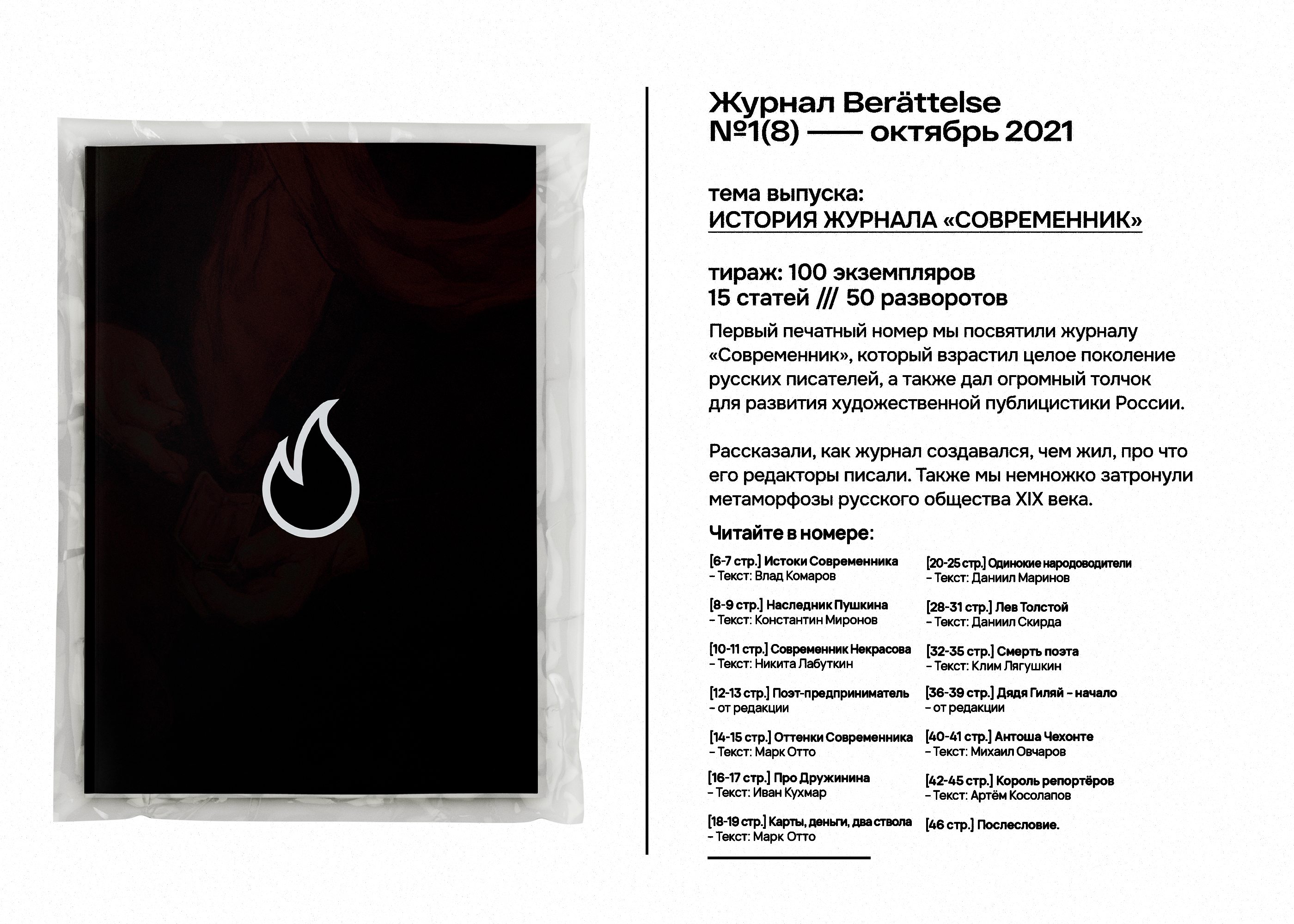

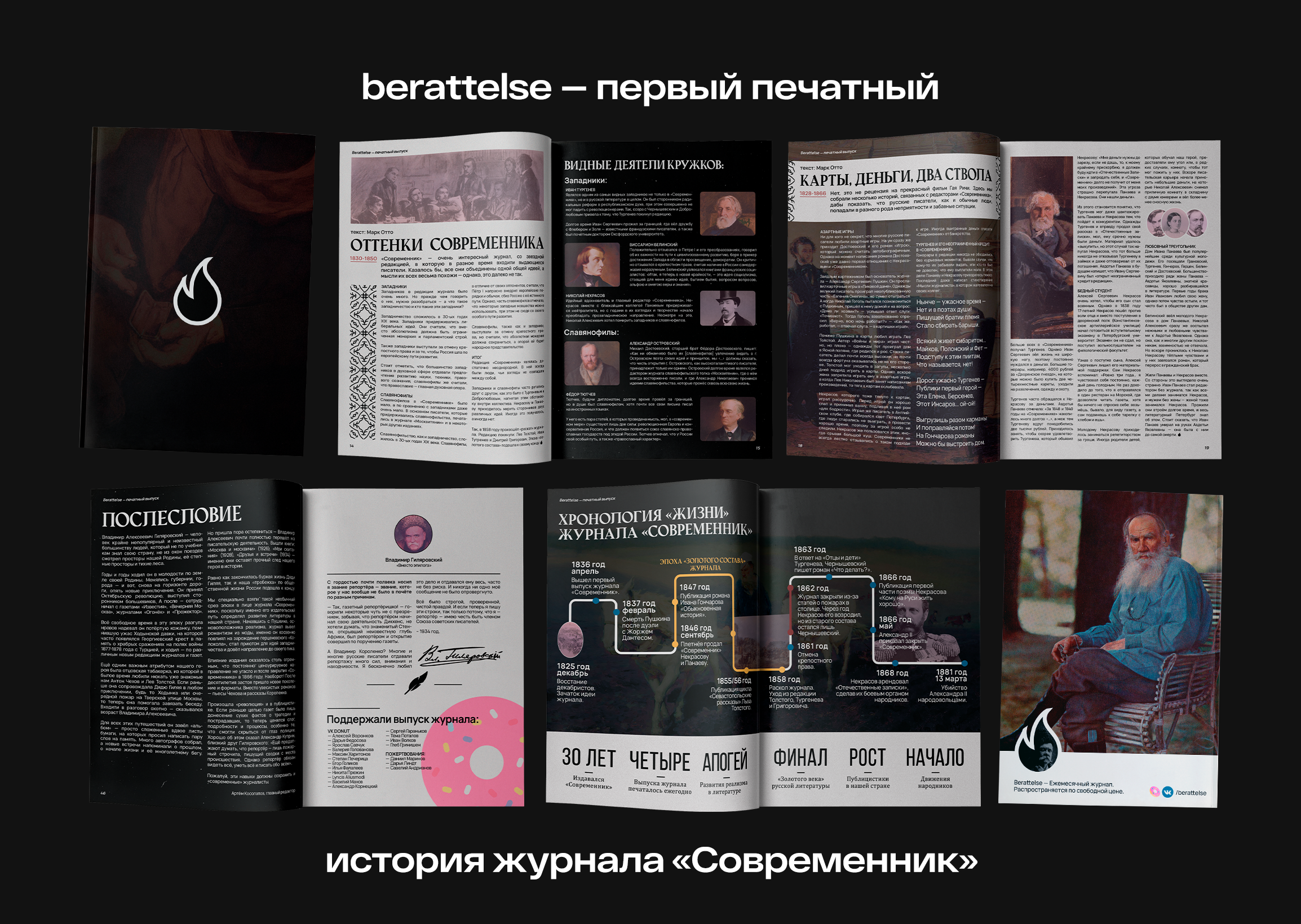

В поисках решения этой проблемы мы перепробовали очень много форматов: начиная от попытки умещения большого материала в сторис, заканчивая «каталогом» из статей (именно так и появились наши любимые тематические дни). Но, ровно год назад, в наши головы пришла странная мысль: «А может попробуем сделать свой журнал?» — звучит жутко, не правда ли? На моё удивление, первые шаги давались тяжело, а внутри команды постепенно гасла надежда на выпуск издания...

...Один из героев этого номера — студент Коля Некрасов — проходил по схожему пути, взяв множество долгов и издав небольшую книжку «Мечты и звуки». Критики не оценили юношеский порыв молодого дарования, презренно уничтожив в своих рецензиях стихи автора.

Удар по молодому Некрасову оказался столь сильным, что тот в ужасе стал сжигать свои сборники стихов. Вскоре рефлексия закончилась. Николай Алексеевич собрал команду и возродил легендарный журнал «Современник», положив начало переменам во всей литературной мысли.

Также и у нас: прошло много времени, и теперь в ваших руках лежит качественный продукт, которым мы можем гордиться.

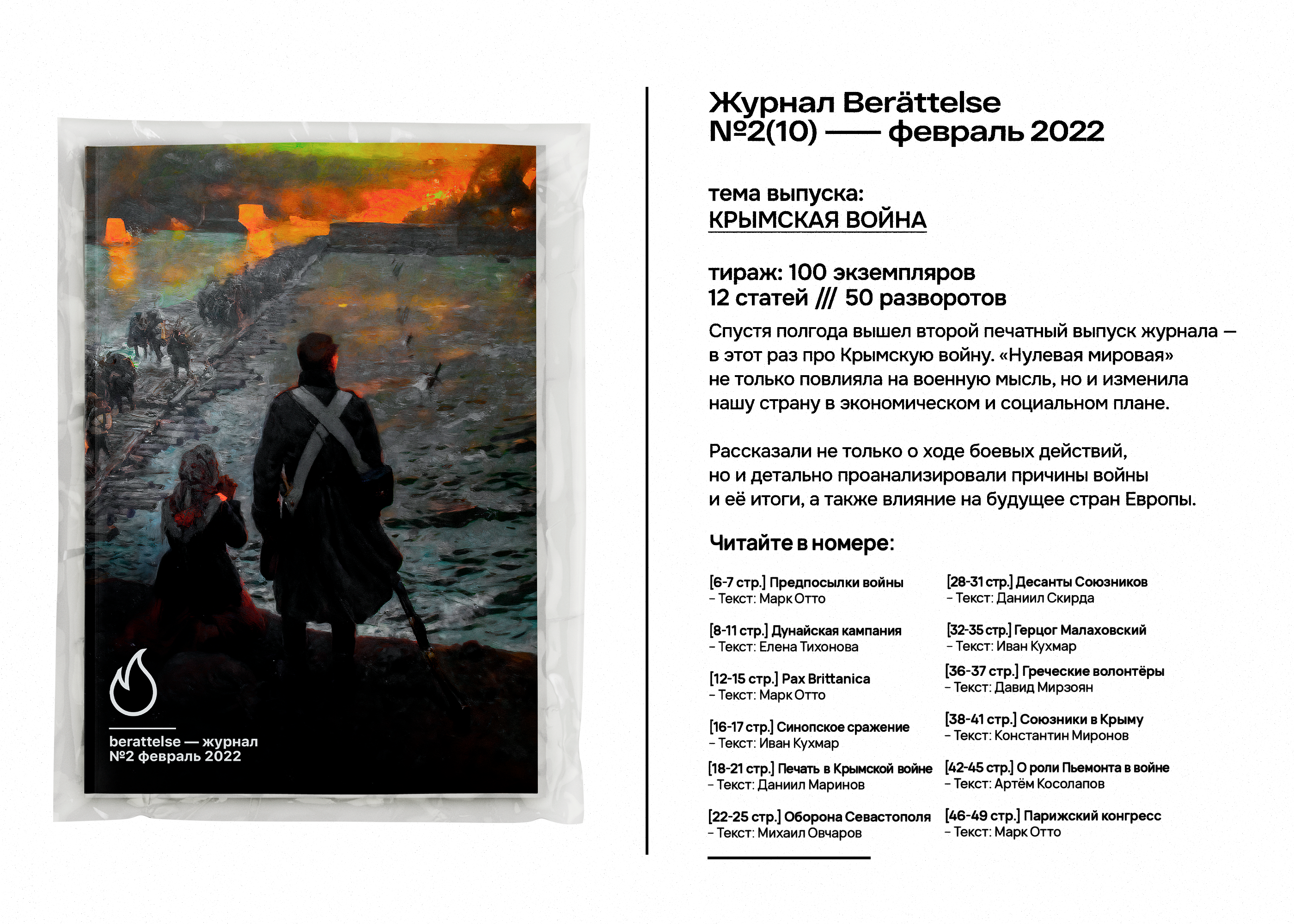

Знаете, что может быть сложнее печати одного выпуска журнала? Ответ довольно простой — не забросить это дело и вложить все силы во второй. И в редакцию за этот сезон поступило немало вопросов по типу: «Почему вы решились на второй печатный?» Кому-то может показаться излишне банальным, но на самом деле важно концентрировать внимание на таких мелочах, поскольку из-за них журнал

и продолжает издаваться.

Во-первых, это даёт нам большое поле для экспериментов и возможность выбора пути будущего развития (что, на самом деле, очень показательно для нашей редакции).

К тому же, это престижно. Второе по списку, но не по значимости то, что журнал —

вещь материальная, которая даёт ощущение обладания предметом.

Покупая его электронную версию, вы платите за что-то уж совсем абстрактное и условное. Плюс вживую в разы интереснее «поглощать» информацию, подробно рассматривая подготовленные нами авторские карты и иллюстрации с вёрсткой.

И вот мы входим в 2022 год с выпуском про Крымскую войну. Обычно принято освещать этот период с военной и политической позиции, выделяя мнимую отсталость оснащения русской армии, а также неподготовленность к войне давным-давно устаревшей бюрократической системы.

Не будем в очередной раз проговаривать эти затёртые политпросветы.

Наша цель — обозначить менее очевидные моменты, что остались за скобками:

будь это развитие печати с журналистикой или же «начало конца» объединения Италии, стартовавшее именно здесь — во время далёкой Крымской войны, за тысячу километров от родных Апеннинских берегов.

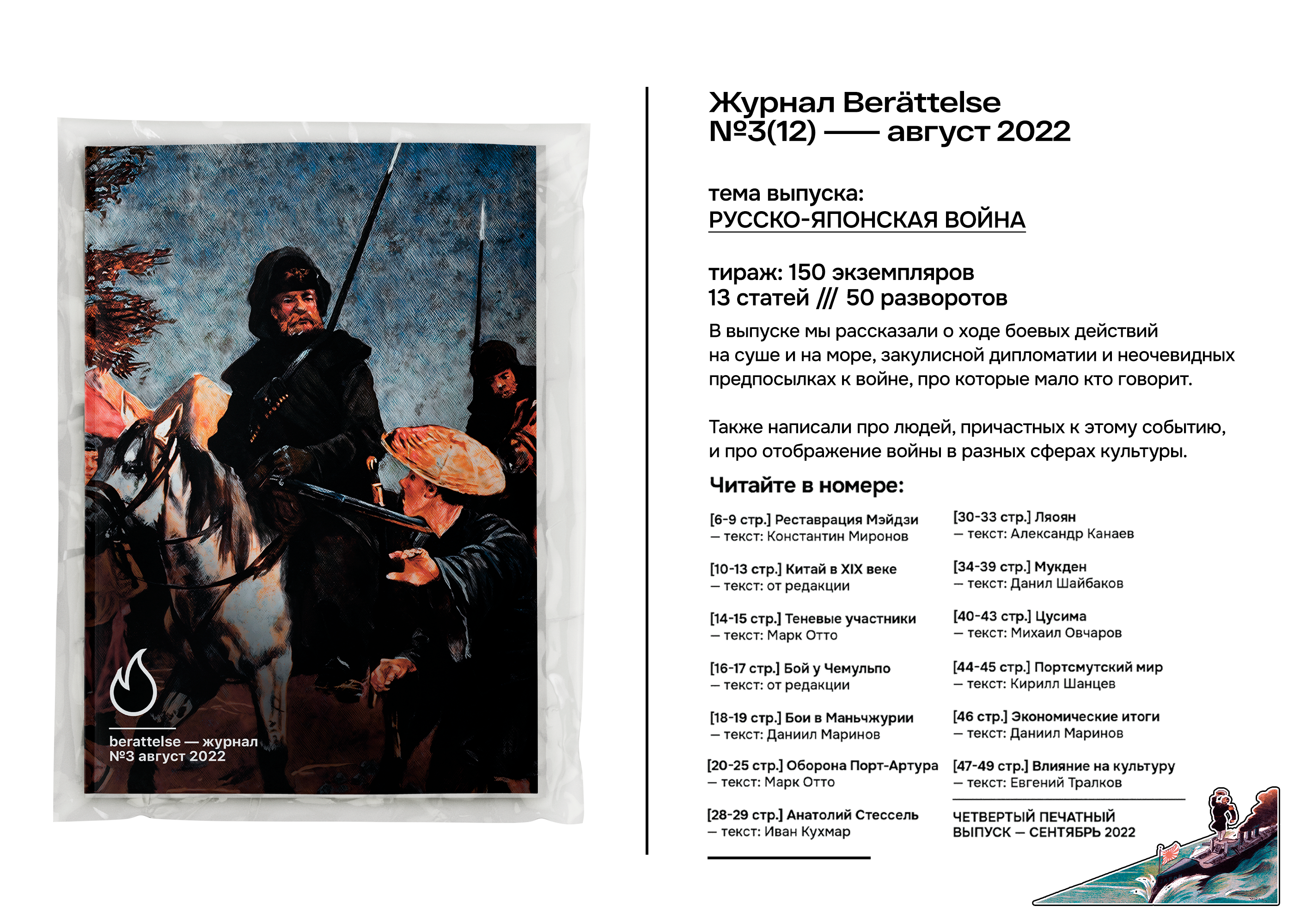

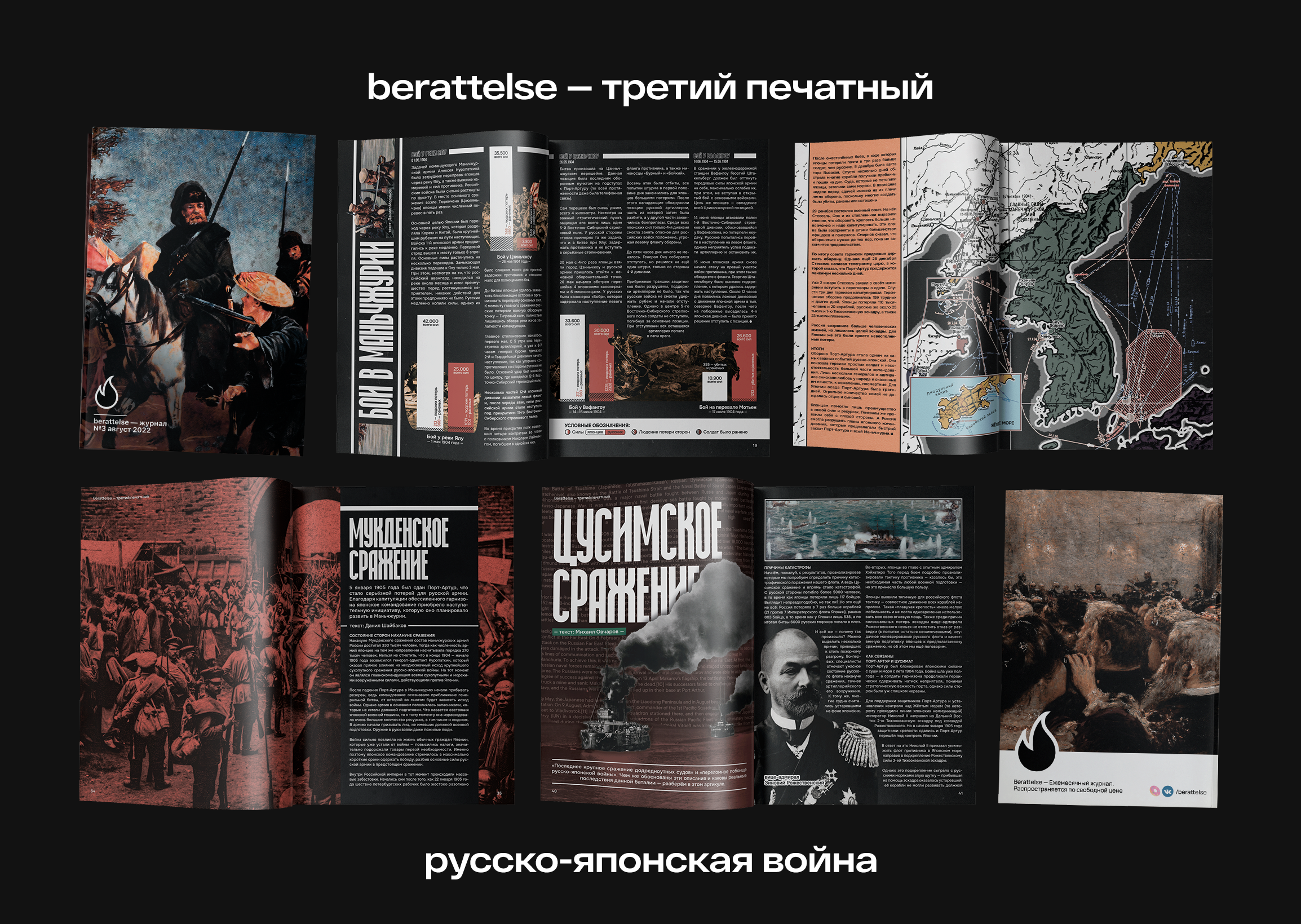

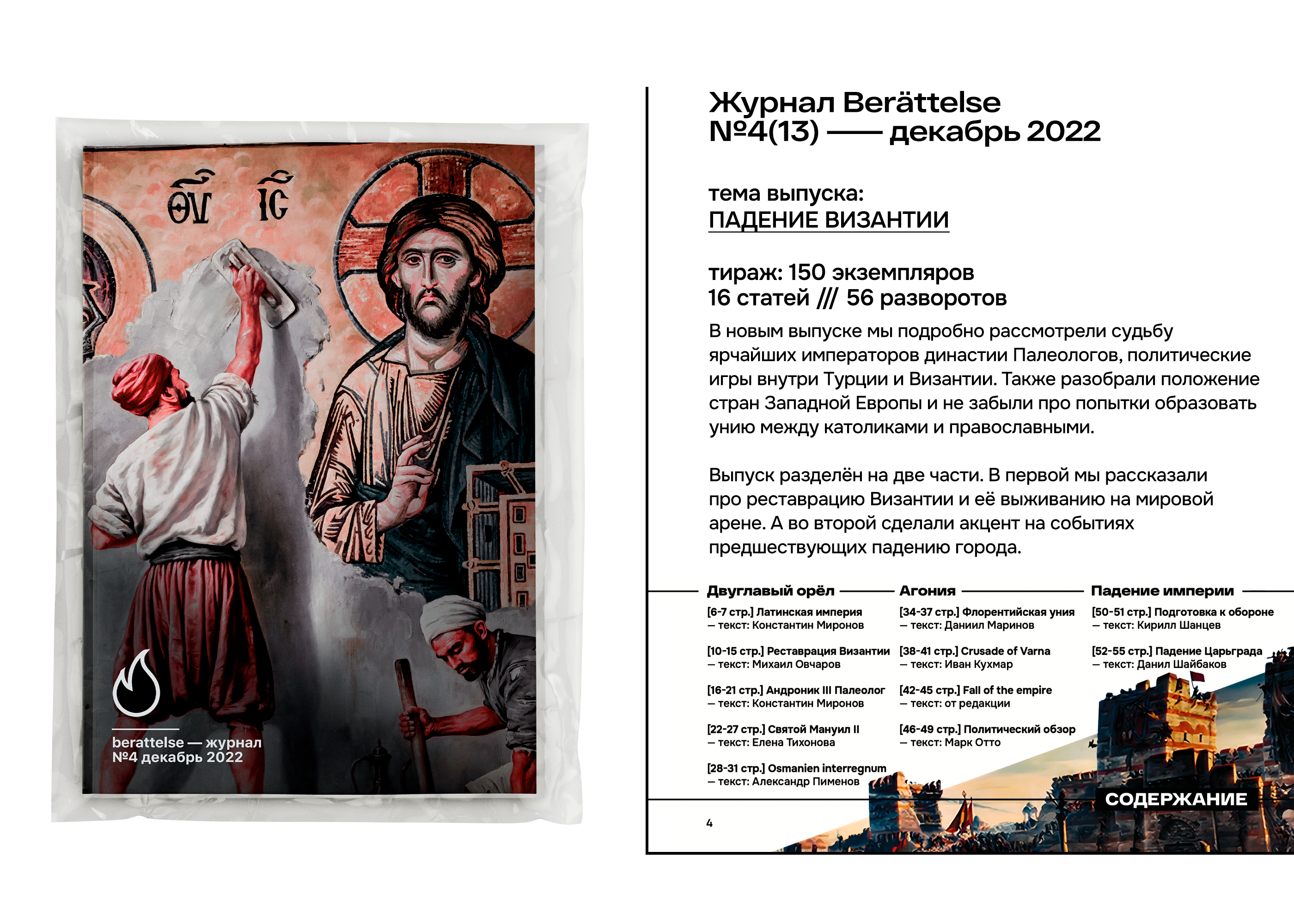

Конфликт Петербурга и Токио назревал очень долго. При этом обе стороны не питали иллюзий насчёт столкновения: пока первый активно застраивал военными базами Маньчжурию, вторую накачивали вооружением и флотом Британия и США. Но всё же полноценно Японию как равного противника никто не рассматривал, что привело к недооценке сил врага и шовинизму к пришельцам...

Токсичные антияпонские настроения пропитывали армию, а потому после реальных столкновений с яростным и жестоким врагом уныние с удвоенной силой разлагало бойцов, ухудшало их моральный дух. А так как газеты «влюбили» население в войну,

её неудачный ход вызвал волну народных волнений, вылившихся в Первую русскую революцию.

Япония тоже не отставала и промывала мозги обществу 20 лет, десять из которых прививалась открытая ненависть к русским, жажда «отомстить» им. За что — обсудим далее в выпуске.

Поскольку неприятель выиграл все ключевые сражения на суше и на море, народ не понимал, почему война поставила их страну на грань банкротства. Общественность была возмущена Портсмутским договором: японцы ожидали, что Россия уступит Дальний Восток и выплатит репарации, а получили лишь порт в Жёлтом море и утратили (именно утратили) северную часть Сахалина. В Токио пришлось ввести военное положение. Единственное, что спасло Мэйдзи от вихря революции — отставка «виноватого» правительства. Такие попытки умиротворить жаждущее экспансии общество ещё обернутся всему миру взрывом фашизма и японского милитаризма.

Начинается выпуск со спокойной зеленоватой гаммой. Перед нами стояла задача:

не бросать читателя сразу в пекло сражений, а наоборот — окунуть его в жизнь

и политику региона, а уже после приступать военным действиям.

Далее весь выпуск намеренно окрашен кроваво-красным фильтром, дабы подчеркнуть атмосферу в обществе, которому пришлось переварить тот факт,

что неприятель выиграл все ключевые сражения на суше и море — и, будто,

готов был наступать и дальше.

К концу выпуска краснота отходит, оставляя после себя туманно-серую палитру

и наполнение разворотов. Пришла пора подводить итоги.

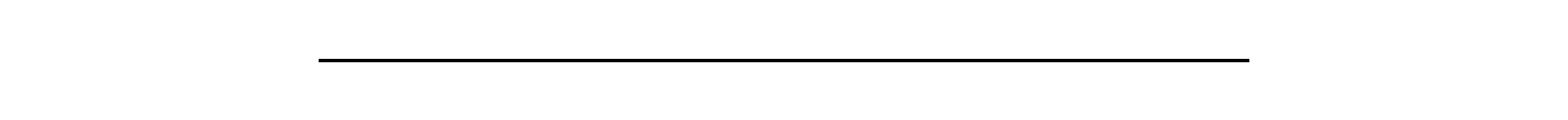

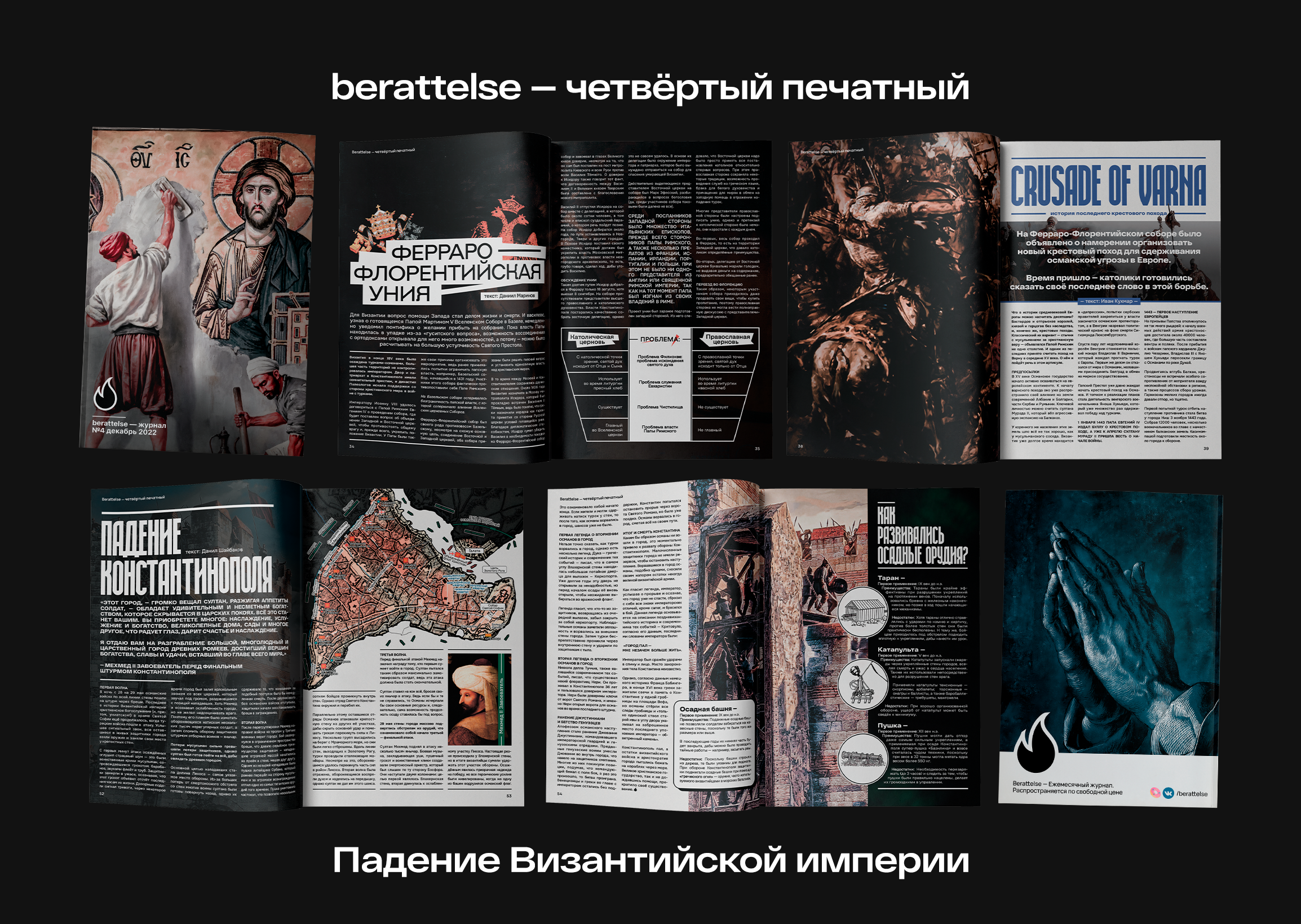

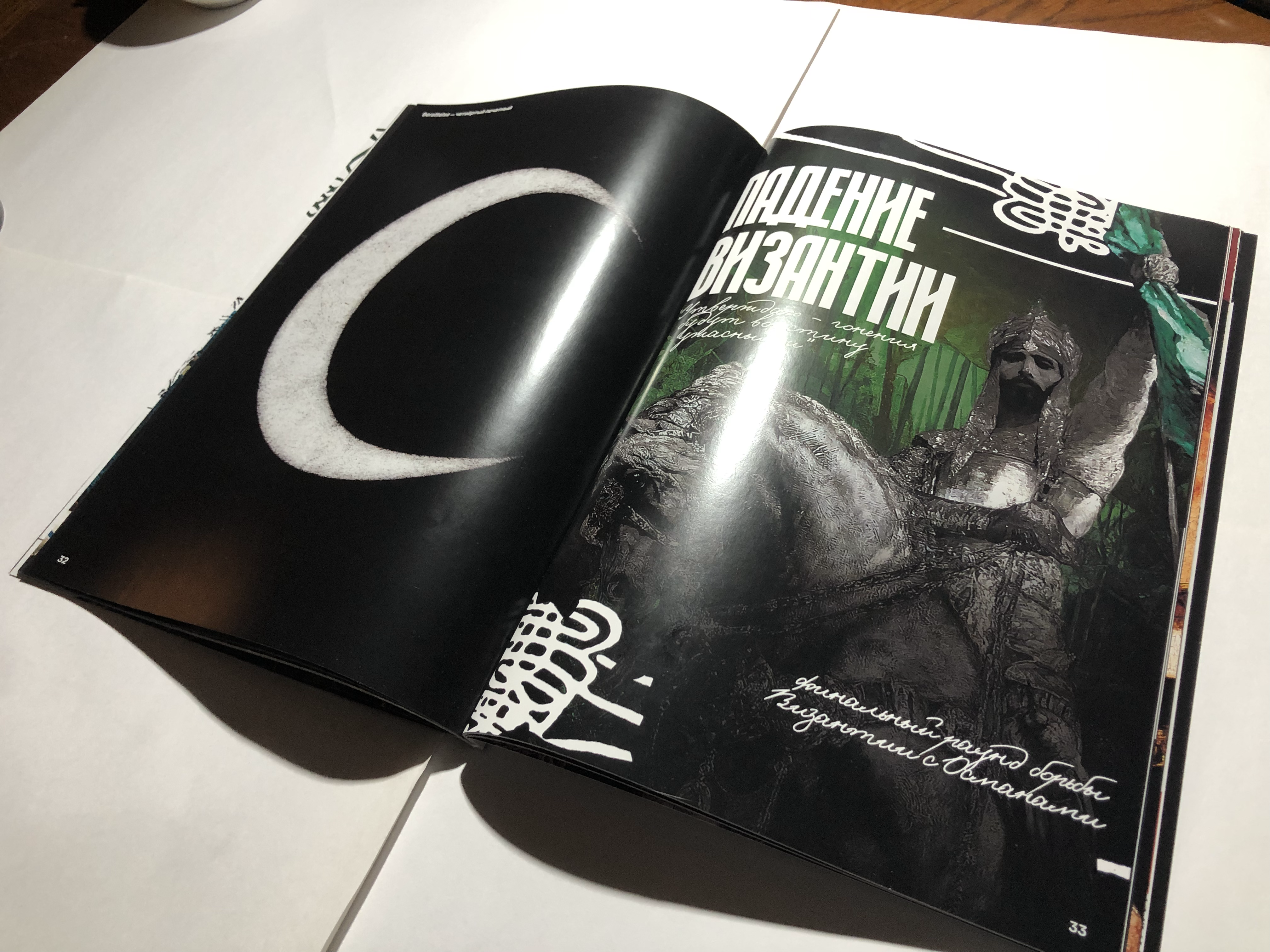

С падением города Константина связано множество мифов и небылиц. Пожалуй, редакции более всего запомнилась легенда, мол, турки ворвались в Собор Святой Софии в разгар литургии — прямо в момент, когда священник вышел с освящёнными Дарами из алтаря. По преданию, не давая осквернить святыню, он прижался к южной стене, которая вмиг разомкнулась, приняла того вовнутрь и закрылась.

Ходит поверие, что священник выйдет из стены лишь тогда, когда Константинополь вновь станет христианским городом. Получается, византийцы были порабощены лишь физически, но духовно остались свободными.

Весть о падении Византии оглушила всю Европу, но долгой рефлексии, вопреки принятым мнениям, не последовало. Да и кто мог воспротивиться этому факту?

Генуя и Венеция сразу же уведомили султана Мехмеда II о нерушимости всех ранее заключённых договорённостей. А другие державы? Польша с Венгрией отправлялись от неудачного похода на Варну и решали внутренние усобицы; Германский император пытался удержать власть после недавней коронации, а имперские князья и выборщики желали выбить привилегии из императора, нежели бороться с турками-османами.

Москва? Если убрать тот факт, что Русская церковь осудила Флорентийскую унию

и вообще стремилась к полной автокефалии — Московия была фантастически далеко, да и беспокоила её лишь собственная междоусобная война и оковы

в лице ещё живой Орды.

Из всех государств жаждал реванша лишь Папа Николай V и Альфонсо V Арагонский. Только вот незадача: Папский Престол давно растерял прежнее могущество, а Арагону угрожала Франция, готовая в любой момент нанести удар (к слову, менее века спустя Париж первым из Западных держав заключит военный союз с турками и вторгнется

в Священную Римскую империю).

Да и опять же, здесь порождаются ещё больше вопросов. Например, при победе

над Османами, какая империя была бы реставрирована: Византийская… Или вообще — Латинская? Пожалуй, вся эта история удивляет не самим фактом увядания очередной — пускай и «старейшей» — империи, но тем, как Палеологам удавалось отсрочить гибель Византии, цепляясь за малейший шанс сохранить себя на карте истории, защищая свою идентичность — даже будучи крошечным анклавом посреди огромного оттоманского колосса.

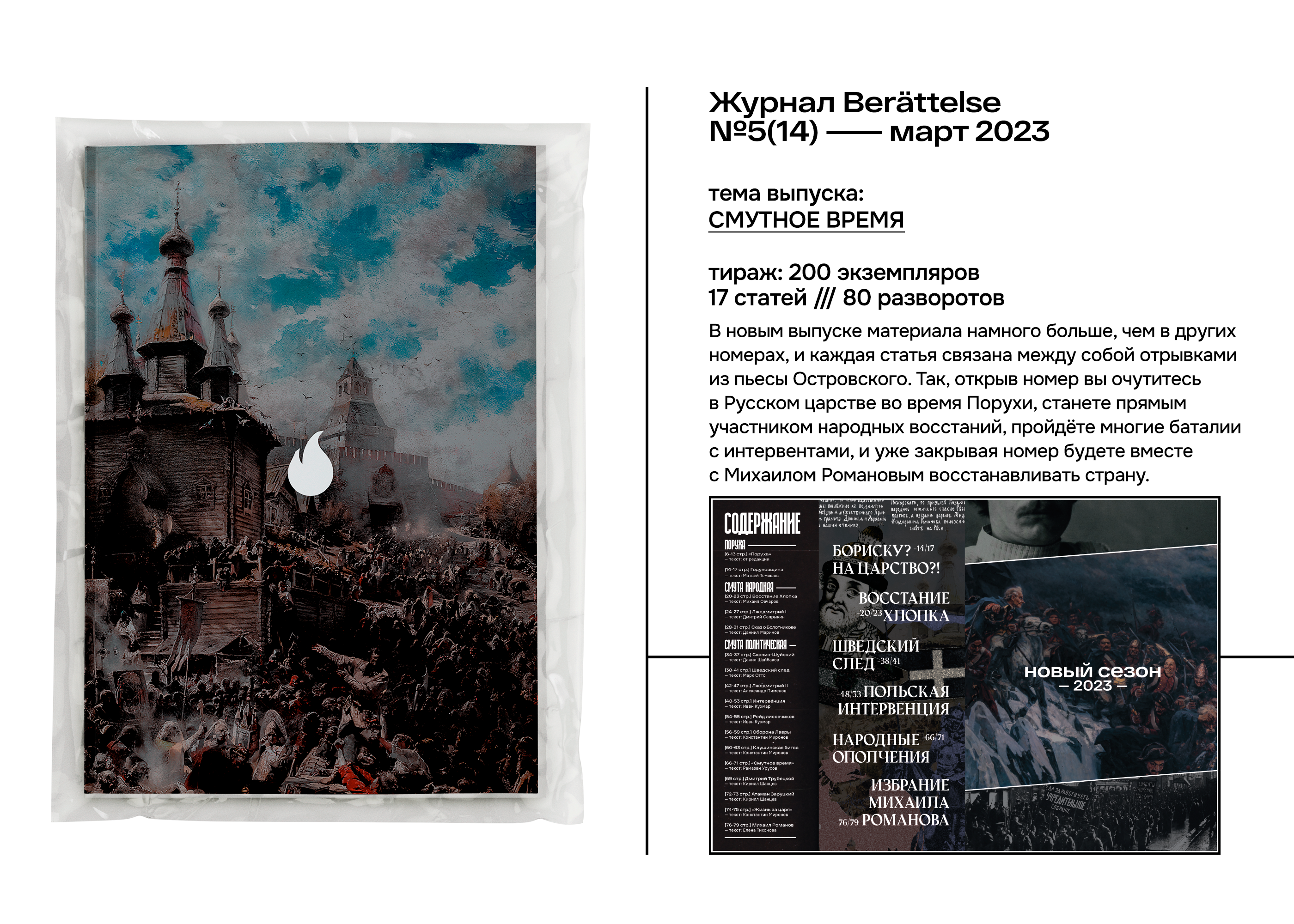

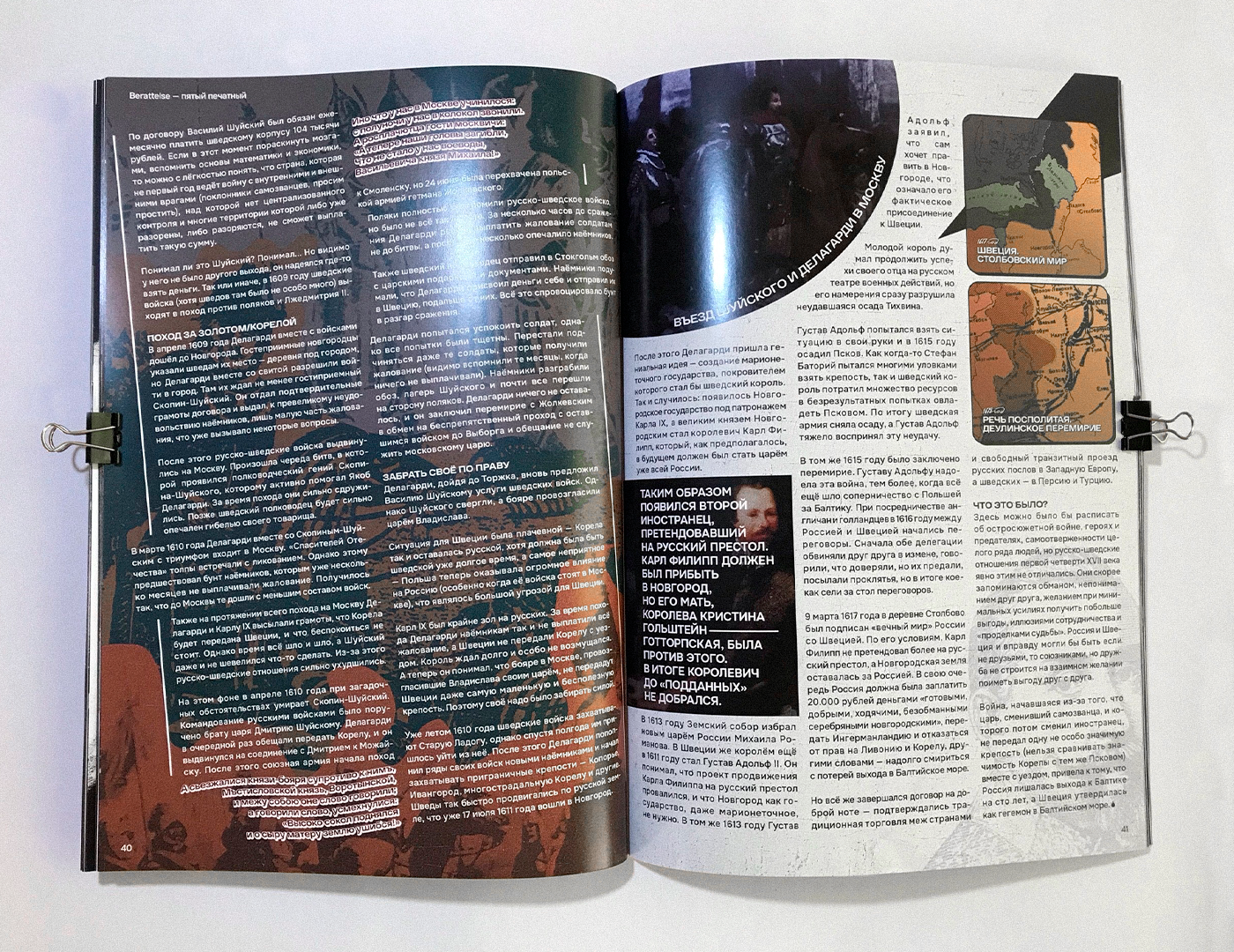

В целом, Смуту можно рассматривать как рождение русского самосознания, и это не пустой звук: когда пала ордынская зависимость, никакой единой в культурном плане России не существовало: были рязанцы, тверичи, псковичи и дальше по списку.

Польская интервенция поставила нашу страну на грань уничтожения, но также заставила весь народ осознать, вбить в свою бедную голову простую мысль, что природа Смуты не в силе врага, не в каре Божьей — но в собственной разобщённости, лукавстве, страхе в конце-то концов. И тот факт, что в такое злое время люди разных сословий смогли объединиться для защиты Родины от неприятеля, заставляет гордиться нашими предками.

Недаром в пьесе Островского на вопрос воеводы: «Кому же стоять теперь за Русь, Кузьма Захарьев?» Минин отвечает: «Тем, кто больше терпит», — то есть народу. Благодаря усилиям этого самого народа Россия выдержала все испытания. Это позволило сформировать единую национальную идею, ставшей основой для дальнейшего развития русского народа.

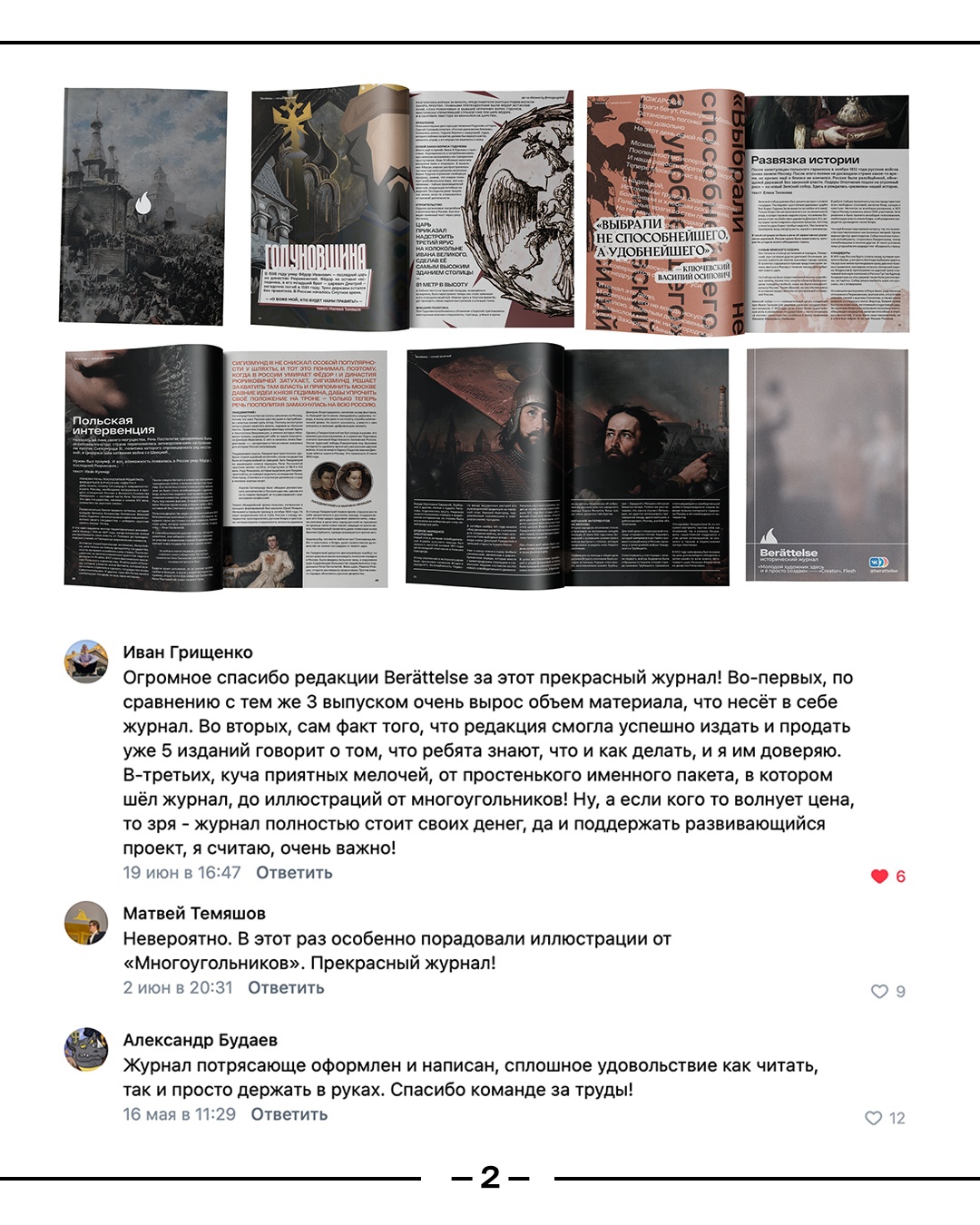

Новый журнал закрывает наш полуторагодичный сезон. Первый печатный был про журнал Современник — его дух присутствует и в этом выпуске: листая странички номера вы заметите отрывки из пьесы Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», выпущенной в Современнике №1 от 1862 года, а также обложка нового выпуска отсылает к обложке первого.

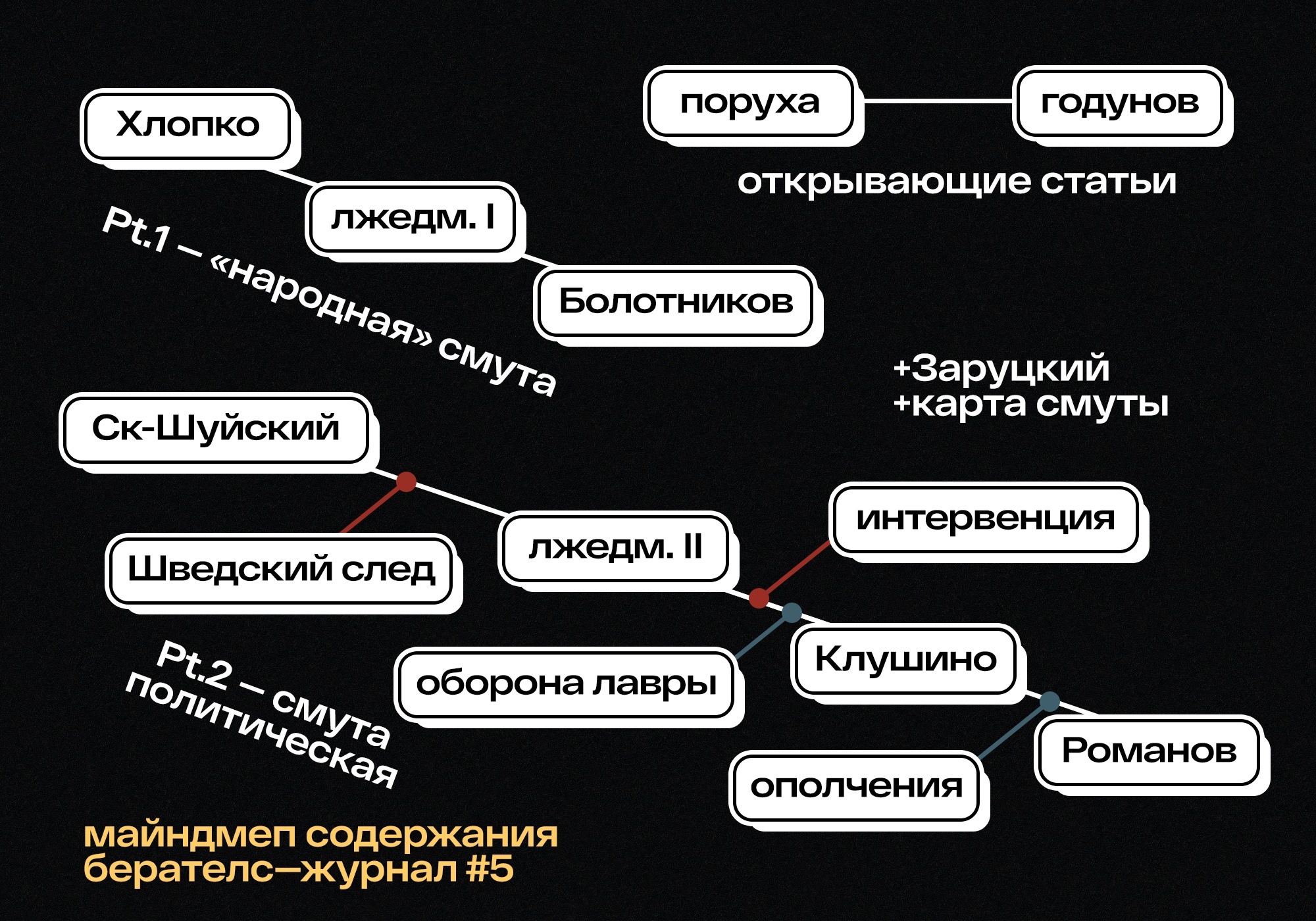

Структура журнала остается той же — он состоит из трёх частей, что позволяет детальнее раскрыть тему номера. Сам журнал чуть ли не в два раза больше предыдущих.

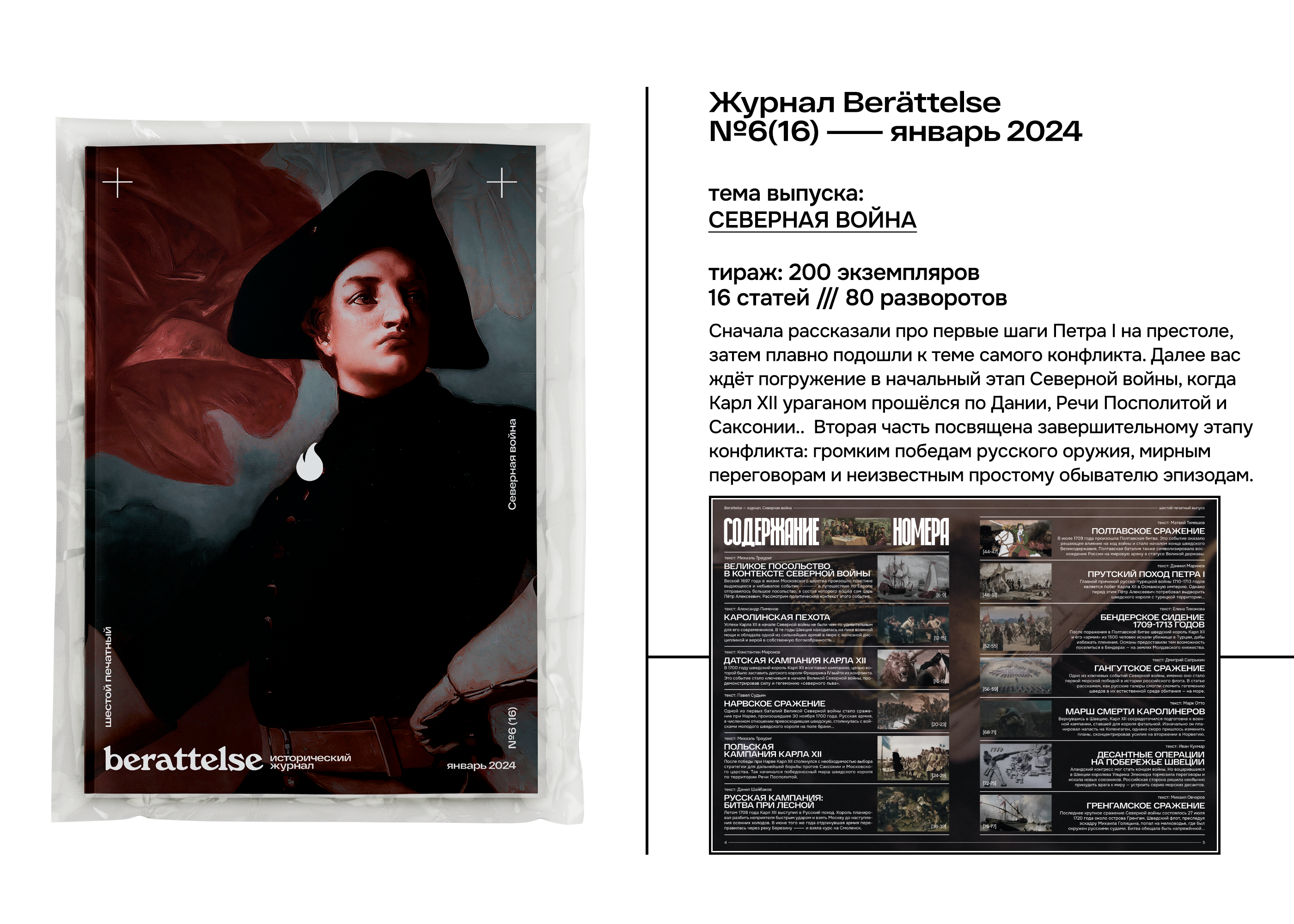

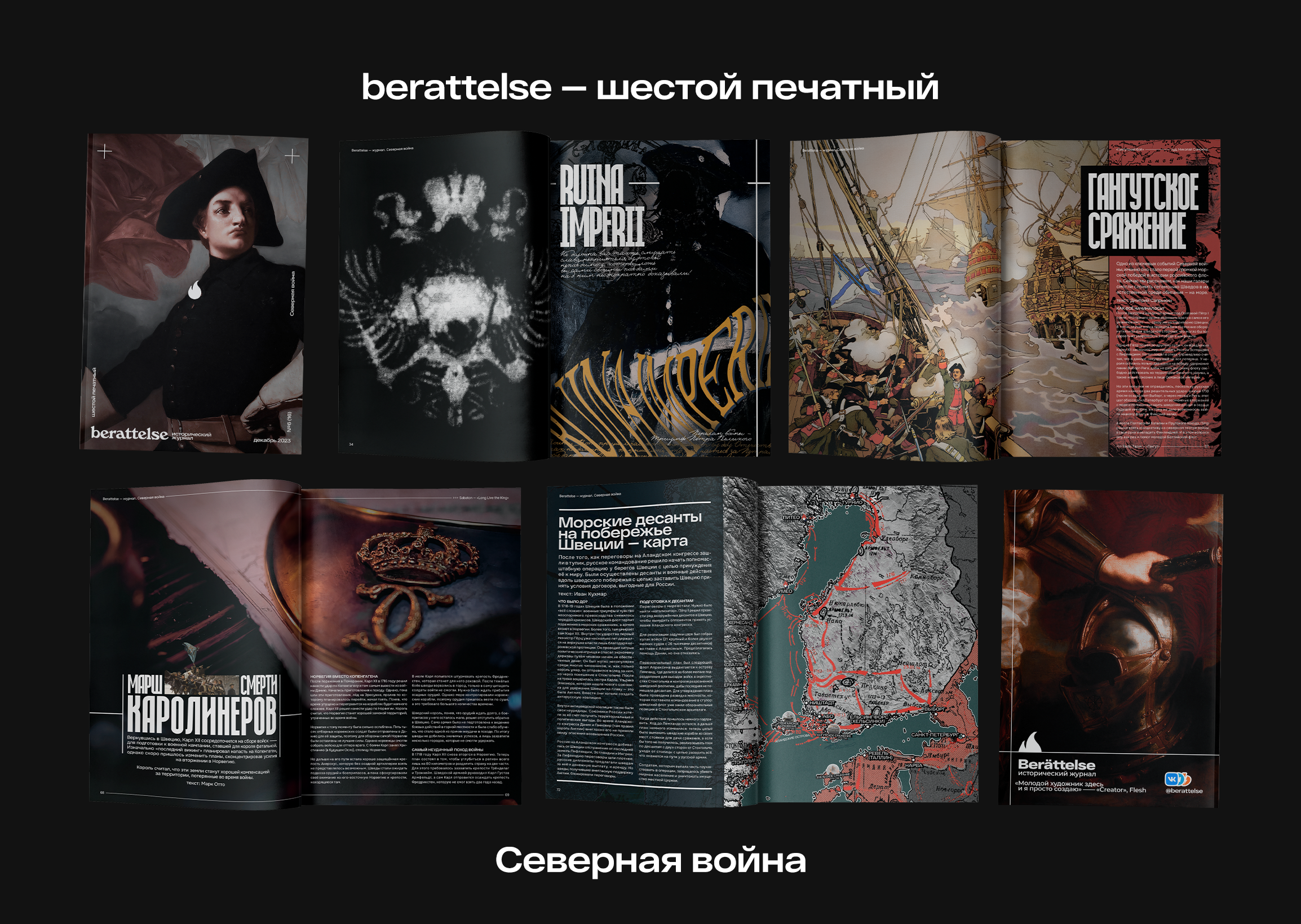

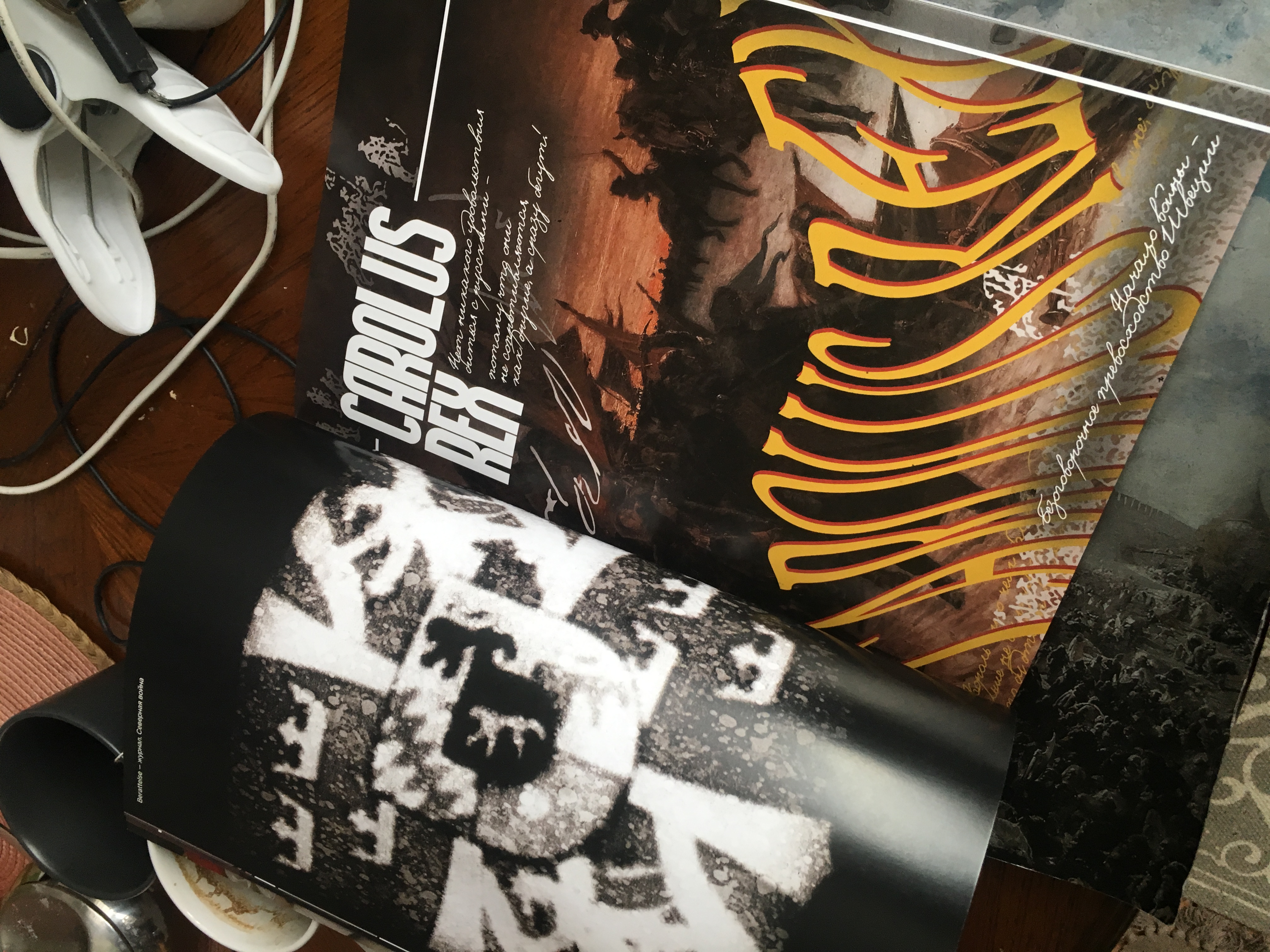

Темой для «шестого печатного» была выбрана Великая Северная война 1700-21 гг. Событие глобальное, особенно в контексте истории России, ведь в том конфликте Русское царство, а к завершению войны — Российская империя полностью изменила расстановку сил в Европе, сделав себя одной из ведущих держав в регионе.

Стоит отметить, что для Berättelse эта тема не нова — в январе 2021 года вышел третий выпуск журнала, обозревающий этот конфликт.

К третьей годовщине третьего выпуска было решено его переосмыслить. Имея новых и старых авторов текстов, обозретые и оставшиеся в тени моменты, накопив за три года опыт в дизайне и вёрстке, было решено дать теме новую жизнь — шестую печатную.

Подробнее про процесс «переосмысления» выпуска можете прочитать в другом нашем кейсе — dprofile.ru/case/53707/zurnal-berattelse-sestoi-pecatnyi

Спасибо за просмотр!

Наши соцсети:

VK: vk.com/berattelse

TG: t.me/berattelselive