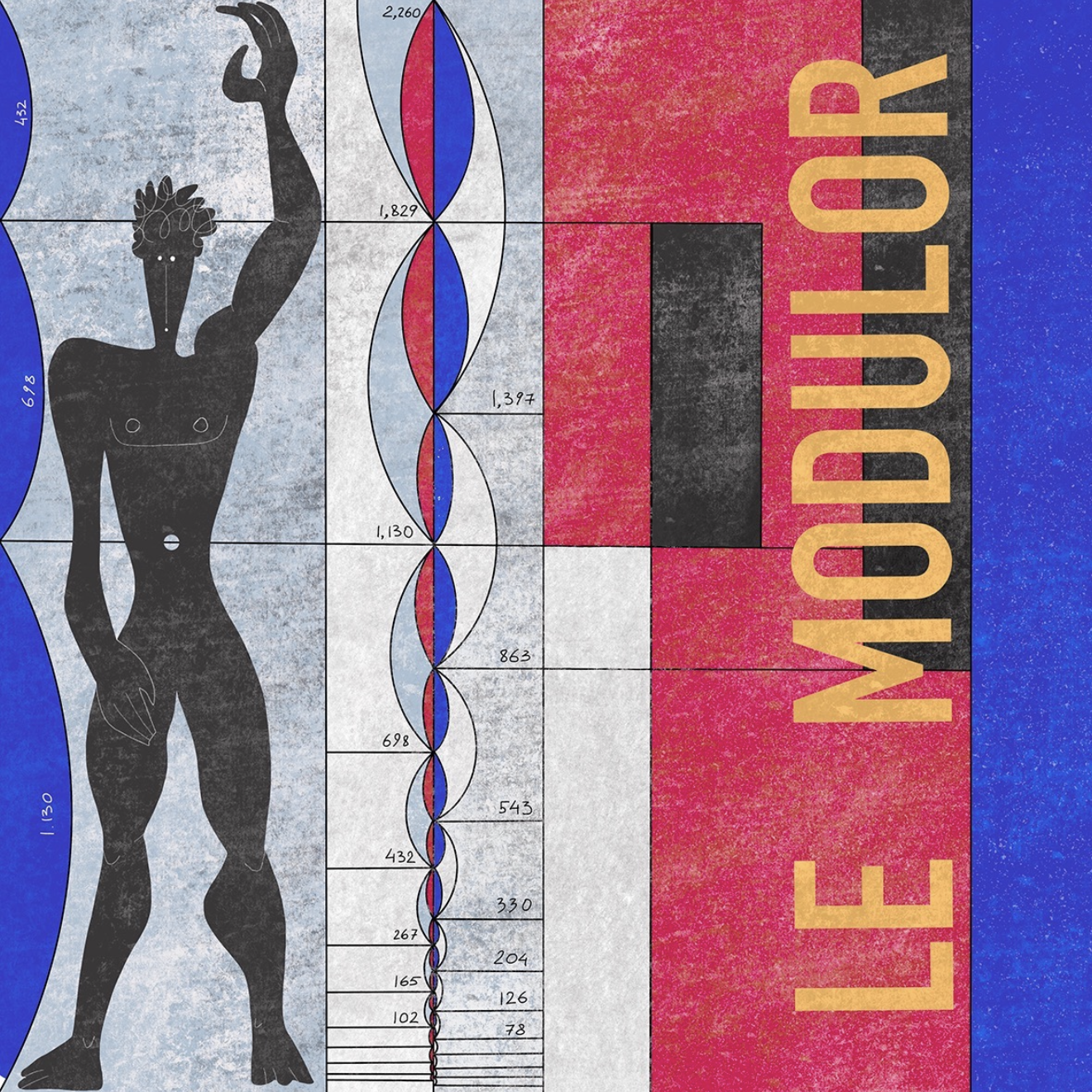

Перед Вами Модулор - пропорциональная система архитектора Ле Корбюзье. К сведению, Ле Корбюзье - это псевдоним. Настоящее имя - Шарль-Эдуа́ р Жаннере́ -Гри... происхождения этого, как бы сейчас выразились, никнейма пока нами не найдено, но явно Ле Корбюзье звучит гораздо звучнее и короче)

Модулор - это продолжение мыслей Леонардо и его Витрувианского человека спустя 456 лет #езч_Леонардо, только его модель не является столь чистой, как у да Винчи, она обременена точными цифрами, из-за чего вызывала и вызывает ряд вопросов...

•

Модулор Ле Корбюзье опубликовал в 1948 году, как попытка вернуть в архитектуру и строительство систему мер, основанную на человеке, как мере вещей, на пропорциях золотого сечения и тд... (О нем ещё расскажем, но наверняка все слышали такое словосочетание). Почему вернуть? Дело в том, что в Париже, в 1875 большинство стран, в том числе и Россия, подписали Метрическую конвенцию, где утвердили систему мер и весов. Эталонный метр, кстати, так и хранится в Париже. Как определена его длина - это отдельная история, но для нас главное, что она никак не связана с пропорциями человеческого тела. Ле Корбюзье, будучи очень влиятельным человеком своего времени, создателем многих тенденций, которыми мы пользуемся и по сей день, хотел и здесь внести свою лепту. Но банкиров и строителей смутил сложный механизм Модулора. Метр вполне всех устраивал. Так мы и живем, кстати, меряя все исключительно метрами. И даже не представляем себе, как могло быть иначе.

•

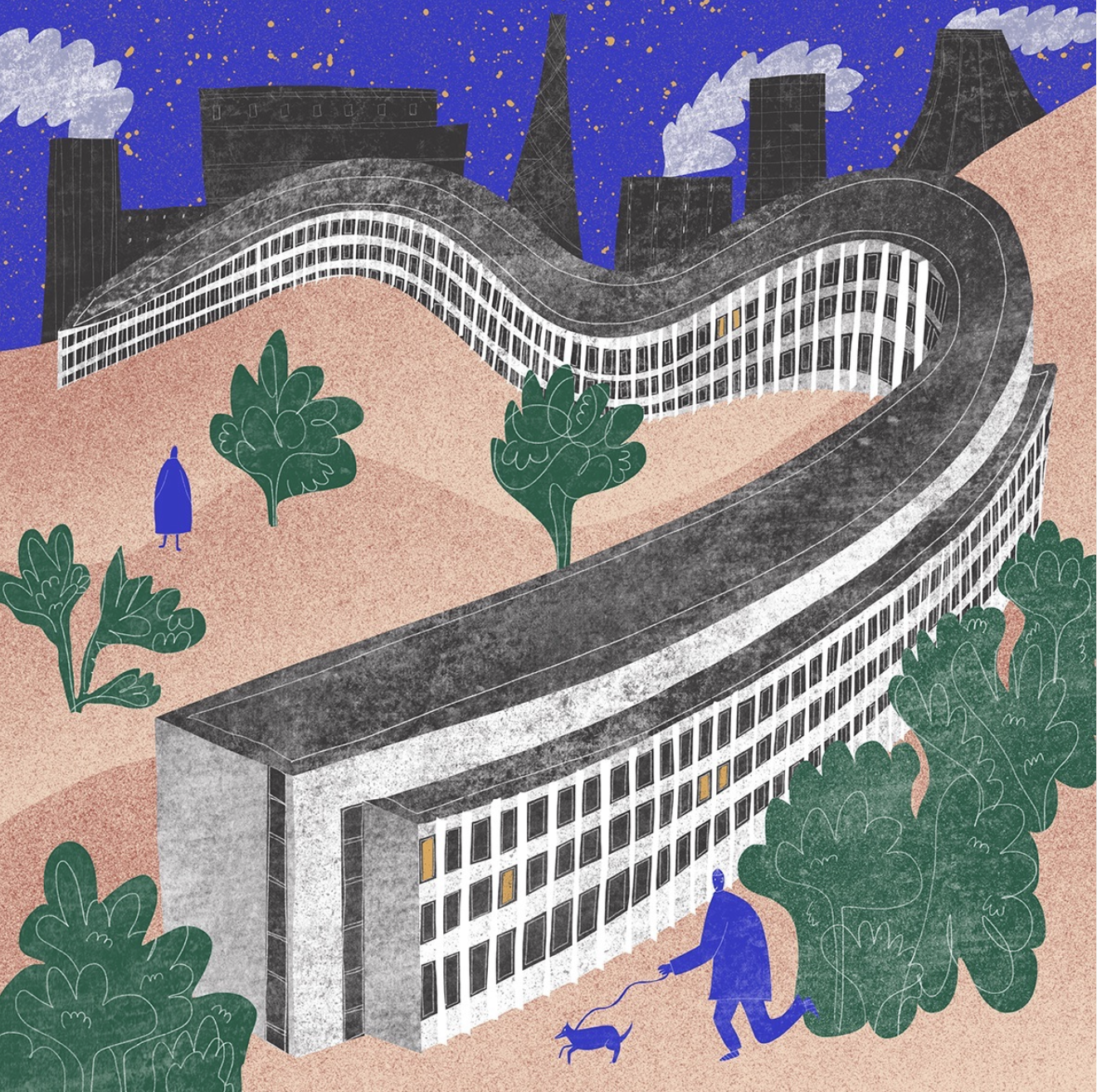

Но в своем творчестве, естественно, Ле Корбюзье свою систему применил. Используя Модулора, он спроектировал и построил жилой дом в Марселе. Это невиданный доселе по своим масштабам жилой комплекс на 1600 человек, вошедший в историю под названием «Марсельская единица». Он весь построен на принципах Модулора. Назвать его красивым, признаться честно, сложно. Назвать комфортным... боюсь, что тоже. Это первый огромный ЖК и достаточно мелкими ячейками-квартирами, запустивший маховик массовой жилой застройки. Советуем не полениться и посмотреть фотографии этого в свое время «чуда техники», настоящей «машины для жилья» - как Ле Корбюзье называл современное жилище. Вкладывал он, правда, в это выражение, несколько иные смыслы - «дом - машина, быстрая, способная удовлетворить наши потребности в комфорте. Кроме того, это место, пригодное для размышлений и, наконец, красивое место», и эти мысли он вполне реализовывал в своих частных постройках. Но, совместив свою систему пропорций и взгляды на архитектуру и градостроительство, получилась настоящая машина.

Мы отдельно обсудим с Вами наследие Ле Корбюзье, его плюсы и минусы. А пока что примем к сведению наличие такого вот Модулора, ставшего визитной карточкой ЛеКорбюзье.